也許您對以下影片也有興趣!!!

工研院研發之下肢行動輔助機器人(機械腿)~先進行動輔助外骨骼機器人技術

先進行動輔助外骨骼機器人技術

分類:工研院;機器人;行動輔具;脊髓損傷;碳纖;模具;醫療復健;

工研院針對現有行動輔助外骨骼機器人過重、行走效率及環境適應性不佳等問題,進行輕量化結構、高效能驅動模組以及適應性步態控制等技術研究,以期開發優質平價之行動輔助外骨骼機器人,嘉惠更多脊髓損傷傷友及行動不便人士。

現有行動輔助外骨骼機器人有著過重、行走效率及環境適應性不佳等缺陷,工研院針對這些弊病,進行輕量化結構、高效能驅動模組以及適應性步態控制等技術研究,以期開發優質平價之行動輔助外骨骼機器人,嘉惠脊髓損傷病友及行動不便人士。

全球目前約有700萬脊髓損傷病友,每年新增35萬人,平均受傷年齡29歲,為了提供傷友更佳的生活品質,歐美日相繼開發行動輔助機器人,提供行走及坐站間轉位輔助,但現有輔助機器人售價高,更有過重、行走效率不佳及環境適應性不足等缺點,無法有效拓展脊髓損傷傷友活動範圍。

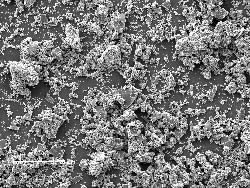

工研院針對當前輔助機器人需要改良之處,開發結構輕量化金屬與碳纖異質接合技術,進行結構與驅動模組整合設計,並研發兼具低模具費用、低疊層人工、低設備投資之新製程來降低機器人製作成本;針對輔助機器人行走效率不佳的問題點,開發多操作點驅動模組,提供機器人各種使用情境下之不同扭力加快行走速度;並致力提升環境適應性,融合使用者姿態及環境資訊,讓輔助機器人的設計能接近健康人的步態,並提供狹窄空間步態調整、上下階梯等環境適應能力。

工研院所研發的輔助機器人,已經與台灣大學合作進入臨床研究,並有數位脊損傷病友參與本計畫之,後續研究目標是開發重量小於12 kg、最高行走速度達1 m/sec、續航力超過3小時的行動輔助外骨骼機器人,提供脊損傷病友坐、站、平地行走、階梯行走、斜坡行走等完整行動輔助,成果亦將應用於中風、運動傷害等醫療復健用途,相關訊息請參考 http://walkagain.itri.org.tw/Chinese/index.html。

普通化學實驗 (4) : 直接甲醇燃料電池